鹿野学園 5年生①「絵の中の○○さんを体験してみよう」(2025年6月)

日程:2025年6月4日(水)3・4校時/5日(木)2校時

進行:なかしま

サポート:れなさん、せんちゃん 撮影:あんこ

会場:流沙川学舎ランチルーム

活動目標:絵の中の○○さんを体験してみよう

ねらい:世界の子どもたちの暮らしや背景を想像し、演じることを通してそれらを体験する

<1日目>

半年以上ぶりの表現ワークショップです。

授業の始まりには「久しぶりだね!」という挨拶ととともに少し思い出す時間を。活動の本題に入る前に、以前読んだ詩をジェスチャーつきで復唱してみました。

「きゅっと あけて

きゅっと しめるのは

すいどうのせん

すいどうのせん

きゅっと あけて

みず ごくごく

きゅっと しめて

ああ おいしい」

水を飲んだ後の「あぁ」の部分が、子どもたちの中から自然に「おいしい」という気持ちがよく現れていました。(個人的には、夏にたくさん走ったあとの道路わきの水道水を思い浮かべました。)

その後は、拍手まわしゲーム。4年生の後半でも楽しんでやっていたので、今回も久しぶりに取り組んでみます。拍手を「はい」でまわす動きから始まり、「まじか!」のような驚きの表情に拍手をのせて、さらにそのままストップモーションに入る、という展開へ。声や身体を使いながらも、どの子も真剣な眼差しで取り組んでいました。特に「まじか!」と驚いたあとのストップモーションは、どの子もしっかりと体も顔もエネルギーが保たれたまま止まってくれて、まるで銅像のようでした!

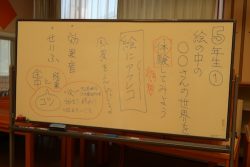

さて、今日の本題へ入っていきます。「今日は“アフレコ”、明日は“お芝居”をつくってみよう」というテーマで2日間取り組んでいきます。アフレコとは after recording の略で、映像や絵にあとから声や音をのせることなんだよー、なんていう小ネタも挟みつつ、本題に入っていきます。

今回は、世界のいろんな国の子どもたちが描かれた絵に向き合い、それぞれの世界を想像しながら、声をあててみることがテーマです。

まずは3分間、無言で絵を見る時間がありました。「美術館のように静かに、すべての絵をよく見てね」と声をかけられ、ぐるぐると何周もまわりながら全体を見ようとする子、ひとつの絵の前でじっと動かずに考えこむ子など、それぞれの姿がありました。

その後、感想の共有へ。「気になった絵の前に集まって」と言われた子どもたち、自分の気になる絵の前に集まってきます。鳥劇メンバーが、2グループの子達に意見を聞いていきます。「どんなところが気になった?」と聞くと、「リラックスしていないように見える」「目が気になる」「足が裸足」「食品ロスを描いているのかも」など、絵の細部に目を向けながら、受け取った感情や、読み取った背景について話してくれました。

その流れで、4人グループ×4班、3人グループ×3班の計7班に分かれました。今回選ばれたのは、インド、インドネシア、ネパール、シエラレオネ、ロシア、レソト、メキシコ。

ここからは、各班で本やタブレットを使って調べ学習。図鑑や、国ごとの本、また、「子ども・問題・国」などのキーワードを使ってタブレット検索をするなど、情報を集めていきます。アフレコの準備として「どんな音が聞こえてきそう?」「どんなセリフが浮かぶ?」を考えることが目標。はなこの絵を例にして、「どれいがかり」「せんそう」「これで3にんめだ」「しーん」「めんどうみなきゃ」といった付箋が貼られていきます。

それをヒントに各班、アフレコの発表をつくっていきます。「こんな明るい感じじゃない気がする」「もうセリフいらないくらい(重たい…)」と、内容の深さに触れながらも、それでもなんとかセリフにしてうと模索する姿がありました。

最後のアフレコ発表では、鉛筆や筆箱を落とす音で銃弾や足音を表現するなど、限られた道具で工夫を凝らした演出が続きました。

最後は、リフレクションシートの時間、「次はこうしたい」「ここが難しかった」など感想や、それぞれで感じた課題をシートに書いてくれました。

〇 1日目の振り返り

・鳥の劇場から

止まってしまった班の発表も、静かに見守っていた

それぞれが、表現に対して真摯に向き合っていた

・先生から

よくできていた班には、話し合いに役割があり、自然に協力できていた印象がある。明日は“本当の協力って何だろう”という問いを持って活動してみたい」と投げかけがありました。

<2日目>

3校時は「省察の時間」。まずは再び昨日の絵を見つめながら、感じたことを隣の人と2人で話し、それを全体で共有していきます。先生からは「彫刻みたいに静かだね」「無駄な声が聞こえなくてすごくいいね」と、雰囲気そのものへのコメントがさりげなく入ります。

この日は「協力とは何か?」をテーマに進める時間でもありました。先生から「昨日の活動で、どんな時に“協力できた”と感じた?」という問いかけがされると、子どもたちの手があがります。次に、各グループのアフレコの様子を収めた動画を一緒に見返しながら、「話し合い→発表」という流れを言葉として確認していきました。

「1人が調べたことを、他の人も理解できた」「意見がつながった」という協力の実感もあれば、「みんな同じことばかり調べてしまった」「1人で決めてしまった」「話し合いがまとまらなかった」という課題も挙げられました。

そこから、「協力って何だろう?」という問いへの答えが少しずつ紡がれていきました。

・みんなが中心になる。1人だけではない

・何もしない人がいない

・失敗してもいいから、やりぬく

・1人1人が納得できている

なかしまさんも、「協力って何か、大人でも難しいよね」と返し、今日は「みんなで協力について考えるぞ!」という意識合わせをしました。

その後は、ランチルームに移動。昨日と同じように拍手まわしのゲームで身体を動かしたあと、改めて各国の子どもの物語を読み上げます。子どもたちは真剣な表情で耳を傾けていて、空気がすっと変わったように思います。

続いて、鳥劇メンバーによる「花子さん」の例を使って、お芝居づくりのポイントを共有。

今回は、こんなポイントで取り組んでみます。

・細かいセリフを決めすぎない

・「何を表したいのか」を決める

・誰が登場するのか(大人の存在も入れる)

発表までの時間は10分ほど!急ピッチでつくる班もあれば、「まだ練習したい」という声もありつつ、それぞれのチームがそれぞれの思いで発表の場面を迎えました。

各班の発表タイム!これから、7つの国の発表を紹介します。

・レソト:赤ちゃんを育てている子どものもとへ、大人が50万円の借金を取り立てに来る

・ロシア:酒に酔った親たち。外で「お金をください」と言い続ける子ども

・ネパール:水汲みの仕事で学校に行けない子どもたち。「早く運べ」と大人の怒号

・シエラレオネ:銃の使い方を習う少年兵。大人が淡々と子どもたちに銃の使い方を教えていたのが印象的

・インドネシア:ゴミ拾い中に怪我をする子。痛みより「早く働け」と怒鳴る声が飛ぶ

・メキシコ:家業を手伝う姉妹と母。妹の「学校に行きたい」という気持ちが姉にも伝わる

・インド:機織りの仕事をする子どもたち。説明書を読むことができず、「どう読むの?」と問うと、大人は「しゃべるな」と叱責

どの班も、わずかな準備時間とは思えないほど、工夫と集中力を見せてくれました!

最後には、なかしまさんから「意見を言えた人?」「納得できた人?」「思いつかなかったとき、誰かの話を聞けた人?」と問いかけがあり、子どもたちはそれぞれに手を挙げたり、挙げなかったり。しゃんと挙げる子もいれば、そっと控えめに挙げる子も。その姿に、それぞれの振り返りがにじんでいるように見えました。

〇 振り返りコメント

・なかしまさんより

絵をじっと見て、心で感じ、頭を使って調べ、班でイメージをすり合わせながら、アフレコやお芝居づくりに挑戦してくれました。省察の時間に松本先生が「本当の協力とは何か?」と投げかけてくれましたが、限られた条件の中でそれぞれが意見を出し合い、聞き合い、納得しながら何かを形にしようとする時間は、“本当の民主主義”のような理想に触れる機会だったように思います。皆さん一人ひとりの姿が、そんな希望を感じさせてくれました。

・先生より

これで前期の表現ワークショップは最後になりますが、最後に本当にすごいお芝居を見せてもらえました。わずか10分で、あれだけの内容をつくり上げたのは素晴らしいと思います。今まででいちばん深く、いちばんよかった時間でした。

・せんちゃんより

「本当の協力とは?」という問いが、子どもたちだけでなく私自身にも残りました。私の中では、それは「頭の中がつながること」なのかもしれません。普段からクラスの中で、伝え合う練習を積み重ねているんだなぁということがわかり、みんなの姿とってもかっこよくて素敵でした!